食物アレルギー検査 正確な診断のための食物経口負荷試験

食物アレルギー検査 食物経口負荷試験とは

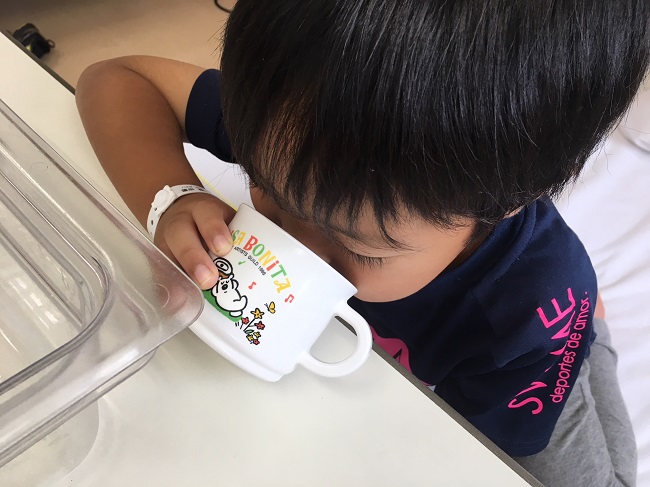

食物経口負荷試験とは、食物アレルギーが疑われる食品を、15分~30分おきに3回~6回に分けて接種し、症状の出現を観察する試験です。誤食時のリスクを判断したり、安全接種可能量を決める目的で実施されます。

比較的アレルギーの症状が軽ければ、自宅で行う場合もありますが、アナフィラキシーなどの症状が誘発されることもあるので、専門施設で行われることが望ましいとされています。

食物アレルギー検査 食物経口負荷試験の意義

食物アレルギーが疑われたとき、血液検査や皮膚テストだけでは、特定の食品が食べられるかどうか、どのくらいの量で症状が誘発されるか、重症な症状が誘発されるかどうかは全く予測できません。そのため、食物経口負荷試験が食物アレルギーの正確な診断のために必須の検査法と考えられています。

食物アレルギー検査 食物経口負荷試験の方法

食物経口負荷試験の方法は病院によりますが、食品1項目につき1日の入院を原則とします。

入院前に外来で健康状態を確認し、発熱、嘔吐、下痢、咳こみなど体調不良の際には入院を中止することがあります。対象とする食品を少量から食べ始め、一定時間ごとに食べる量を増やし、1~3回に分けて食べます。明らかなアレルギー反応が出現した時点で試験は中止します。(方法は病院ごとに異なりますので、詳細は病院にお問い合わせください。)

食物アレルギー検査 食物経口負荷試験の危険性

食物経口負荷試験を受けた方の約3割に何らかの症状が出ると言われています。蕁麻疹などの皮膚症状だけのこともあれば、嘔吐・下痢などの消化器症状や咳・喘鳴などの呼吸器症状を伴うこともあります(アナフィラキシー)。

1000人中5名程度に血圧低下などの循環器症状(アナフィラキシーショック)が出るとされます。特に呼吸器症状や循環器症状は命にかかわることがあり、十分な準備をして試験が行われます。

食物アレルギー検査 食物経口負荷試験を受けるタイミング

小学校や保育園、幼稚園に入学・入園する場合、給食があるところも多いと思います。入学・入園の前に、食物経口負荷試験を受けておけば、先生や管理栄養士さんにどの程度アレルギー食品を摂取するとどの程度の症状が出るか、明確な資料を提出することができるのでおすすめです。

花粉症の症状が出る子は、花粉症の症状に引っ張られて、食物アレルギーも強く出ることがあるので、花粉症の時期とずらすなど、子供の体調の良い時を選んで受けましょう。

参考:国立病院機構相模原病院 小児科配布資料